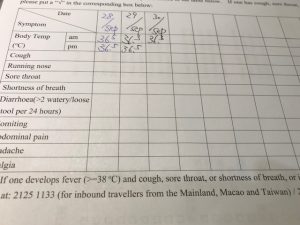

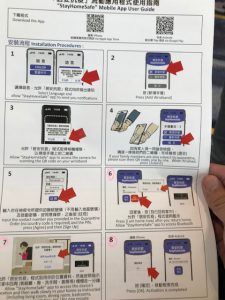

香港隔離7日目。今晩過ぎれば折り返しだ。

2日酒を抜き、食事も絞ったので、朝から空腹。軽く朝食を食べる(ご飯一口で、家に在庫が有った、レトルト牛丼)。数年前から、毎月10日間休肝日を作ったら、肝機能が正常値になったのに、コロナ籠りで休肝日が作れず、元の木阿弥だ。香港帰任を機に、また、10日間休肝日を実施しようと、記録を付けだす。

とは言え、2日間の休肝日明けなので、この日は、昼ビールを飲んで、昼寝しようと前日から決めていた。運動不足でろくに眠れないまま、朝に目が覚めるので、ストレスが溜まっており、この解消が目的だ。食事は、アサリの白ワイン蒸しと、ブロッコリーとシラス炒めを作る。

隔離の辛さは、物理的なものよりも、まだ終わらず、外に出られないという、出口の見えなさ(精神的なもの)。これが終わると、13日後に、上海でもっと辛い隔離(ホテル隔離)をやらねばならないのが、メンタルを過敏にしている。

ともあれ、通常の生活に復帰できるのを目指して頑張ろう。